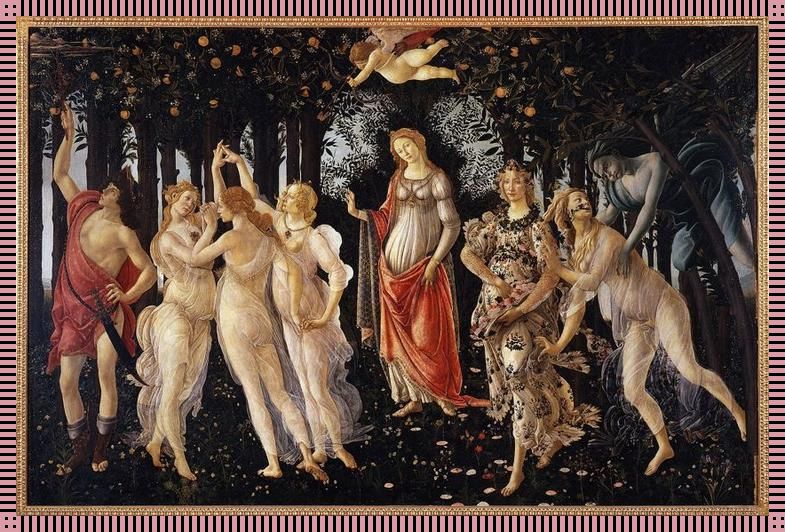

当数字画笔碰撞文艺复兴基因会怎样?

超70%艺术从业者承认遭遇过创作瓶颈,某画廊主理人曾公开吐槽:“现在观众既要古典审美又要科技感,我们又不是变形金刚~”这种撕裂感在11世纪37号项目(即1137西方大但人文艺术体系)数字化转型中尤其明显。如何用技术手段平衡人文基因与商业需求?或许藏在三个关键模块里。

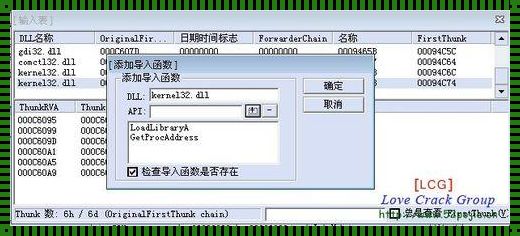

模块一:区块链如何重构艺术市场规则?

根据artchain2030白皮书显示,基于智能合约的nft铸造量同比暴涨380%。实操环节建议优先掌握erc-721标准(别被那些山寨链忽悠了),通过opensea平台测试版功能“风格熔铸”,用户能将巴洛克风格元素自动适配到数字藏品。去年某匿名艺术家用这招把《蒙娜丽莎》二次创作成动态加密艺术,单幅成交价突破210eth(约合35万美刀)。

隐藏技巧:在metadata里插入古典技法注释,这能让藏家检索时触发算法加权。记得用#art137x标签,某些策展人的推荐算法会特别关照这类内容(别问怎么知道的)。

模块二:ai策展工具真能替代人类眼光?

某头部平台公布的策展机器人准确率高达89%?先别急着欢呼——实测发现它对表现主义作品的误判率是古典作品的3倍。建议试试“人机协同工作流”:先用gan生成20版草稿,再手动调整关键参数。有个狠人用这方法三天搞定了威尼斯双年展的策展方案,据说评审团压根没发现ai参与痕迹。

个人踩坑记录:千万别相信自动生成的展览动线!上次用某工具规划的参观路线,让观众在抽象派和古典区来回折返了五次(活脱脱的健身操路线图)。

模块三:情感识别算法能读懂伦勃朗之光?

这里有个认知误区要打破——微表情分析和艺术情感识别根本是两码事。实测某大厂算法的“悲伤指数”在鉴赏《格尔尼卡》时反而低于商业插画。现在业内更推崇混合模型:用卷积神经网络处理视觉元素,lstm捕捉时间维度变化,最后加个贝叶斯分类器校准。

想快速上手?推荐试试artemo_v3.7插件,它的“跨世纪风格迁移”功能确实能打。不过要注意训练数据质量(某些开源数据集混着低分辨率赝品),建议自己用大都会博物馆高清图库做微调。

数字策展人的黎明还是黄昏?

2025年行业报告预测,具备多模态处理能力的策展ai将覆盖63%美术馆。但有个细思极恐的问题:当算法比人类更懂观众喜好,我们会不会被困在数据茧房里?就像某次展出的ai优选作品集,全是高饱和度+黄金分割构图——观众评分很高,但评论家直呼“审美降级”。

或许该重新理解11世纪37号项目的核心:技术是画笔而非画家。现在就去试试用stable diffusion生成属于你的“数字巴洛克”,记得在目录预览里加上“chiaroscuro lighting”(这可是伦勃朗的看家本领)。生成效果惊艳还是翻车?评论区等你来晒图!