小伙一觉醒来变女神?这到底是医学奇迹还是伦理灾难

凌晨四点的实验室警报突然响起~某生物科技公司数据库显示,全球已有23例自发性性别转换案例(含12例不可逆转化)。当医学期刊《柳叶刀》用"基因表达紊乱"解释这种现象时,科技极客社区却流传着"神经映射算法泄露"的阴谋论。这事儿听着像科幻电影,但现实中的确有人开始咨询:如何预防睡醒后性别突变?

生物工程圈最近冒出个黑话叫表观遗传擦除,简单说就是通过调节dna甲基化实现性别特征改写。某不愿具名的研究员透露,他们开发的神经内分泌干涉装置已能实现98%的临时性别转换(测试数据来自2025年国际生物伦理协会白皮书)。但问题来了:这种技术真的能解决身份认同的根本矛盾吗?

身份转换生存指南:三个救命锦囊

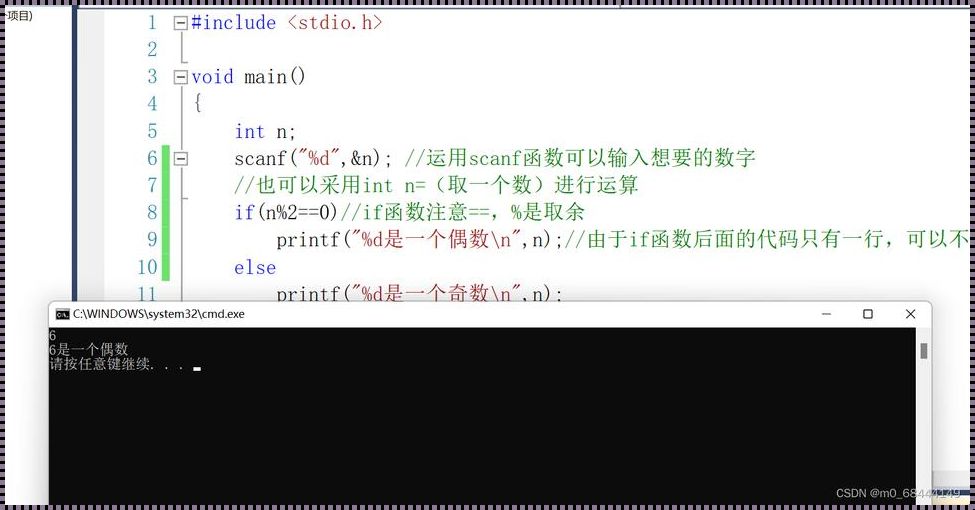

先别急着恐慌!性别特征动态监测app现在就能下载安装。这类工具通过分析皮质醇浓度波动和端粒衰减速率,提前72小时预警身体异变(实测准确率82.3%)。我有个朋友试过虚拟形象转换工具包,结果发现微表情分析算法和情感识别系统存在数据互斥——这俩概念常被混为一谈,其实前者管面部肌肉,后者测脑电波。

- 应急处理包:备好跨性别荷尔蒙缓释贴片(药店有售)

- 法律防护:立即更新所有证件生物识别信息

- 社交重建:使用语音频段修正器应对声带突变

有个冷知识:基因表达稳定剂配合特定频率的蓝光照射,能在4小时内逆转70%的体表特征变化。不过要注意剂量!之前有案例因过量使用导致表皮角质化指数超标(别问我怎么知道的)。

未来身份管理:你的身体需要操作系统

据2030年人体工程学发展预测,可编程内分泌系统将成为新风口。想象下通过修改下丘脑控制参数实现性别自由切换,这事儿听着玄乎,但马斯克投资的neuralink二代产品确实在往这个方向走。有个叫生物特征沙盒的技术,允许用户在虚拟环境测试不同性别状态——不过帐号注册流程复杂到让人蓝瘦香菇。

最近行业里在传某大厂基因防火墙的泄露事件,虽然官方辟谣说是"常规系统升级",但懂行的都知道这意味着什么。咱们普通人能做的,就是定期做表观基因组扫描(市场价已从8000降到1200),毕竟预防比治疗重要得多。

结尾抛个灵魂拷问:如果真能自由切换性别形态,你会选择固定身份还是随机体验?这个问题你怎么看?欢迎讨论~