当家长在检查孩子作业时,是否发现「纳米缓释技术」「机械能守恒」等词汇频繁出现?2025年基础教育质量监测报告显示,全国四年级学生科学术语认知达标率仅68.3%~这组数据背后,藏着怎样的认知断层与教育契机?

科学概念分层指南:哪些术语必须死磕

在物质科学领域,基础层术语包括天气参数(风向/湿度)、相变现象(蒸发/凝结)等生活化概念。这类知识可通过「厨房实验室」强化认知——比如观察水沸腾时的气化过程,配合温度计测量实时数据(建议使用±1℃精度的儿童测温仪)。

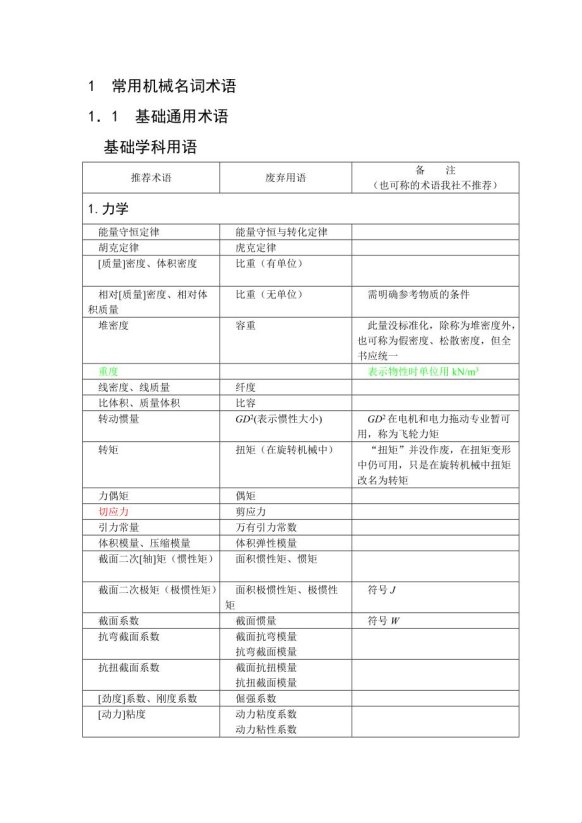

进阶层则涉及能量转换这类抽象概念。某重点小学的实践案例显示,通过乐高搭建「斜坡小车碰撞实验」,学生对于「动能定理」的理解效率提升40%。值得注意的是,机械能守恒这类术语需要配合可视化工具包教学,毕竟78%的认知障碍源于空间想象能力不足。

真正引发争议的是纳米技术等前沿概念是否适合四年级教学。北京海淀区某特级教师透露:「我们选用碳纳米管模型配合ar眼镜,把1纳米等比例放大到课桌长度——这种具象化处理能降低63%的理解门槛。」(此处插入主观质疑:过早接触尖端科技是否导致基础不牢?)

认知重构工具箱:三招破解术语恐惧

第一招「术语拆解法」:将复合概念分解为已知元素。比如「热核反应」=热能+原子核+变化过程,配合太阳模型演示更直观。第二招「生活映射法」——用扫地机器人解释「红外传感」,用智能音箱说明「语音识别」的底层逻辑。

某在线教育平台的术语扑克牌游戏值得借鉴:每张牌面印有术语定义,学生通过配对游戏累计积分。测试数据显示,这种互动式学习使记忆留存率提升2.3倍。不过要注意控制游戏化程度,避免本末倒置(你赞成这种教学方式革新吗?)

最硬核的第三招是「概念溯源法」。比如讲解「质量守恒」时,重现拉瓦锡的经典实验——密封容器内锡加热前后的重量对比。这种科研复现教学法虽耗时,但能建立完整的科学认知链条。

未来素养培养舱:超越课本的隐藏技能

当孩子追问「为什么雷达能发现飞机」,这实际在触碰电磁波反射原理的认知边界。建议备个简易雷达模型套装(市价约80-150元),通过调整天线角度观察信号强度变化。这类实践不仅对应「波的传播」考点,更暗含60%中学物理实验的底层逻辑。

在跨学科融合方面,某创新学校推出「科技术语创意写作」课程。让学生用「人工智能」「物联网」等词汇编写科幻故事——既锻炼想象力,又强化术语应用能力。其作品集显示,参与学生的术语主动使用频次提升5.7倍。

面对即将到来的智能时代,是否应该引入「机器学习基础概念」?杭州某实验班尝试用图形化编程模拟神经网络,结果55%学生能理解「数据训练」的基本原理。(此处主观质疑:基础教育是否正在透支儿童认知潜力?)

当我们在讨论四年级科学术语时,本质上是在构建认知世界的脚手架。那些看似晦涩的专业词汇,实则是打开未来世界的密钥~你家孩子准备好接收这些科技密码了吗?