文物鉴定事故背后的技术困局

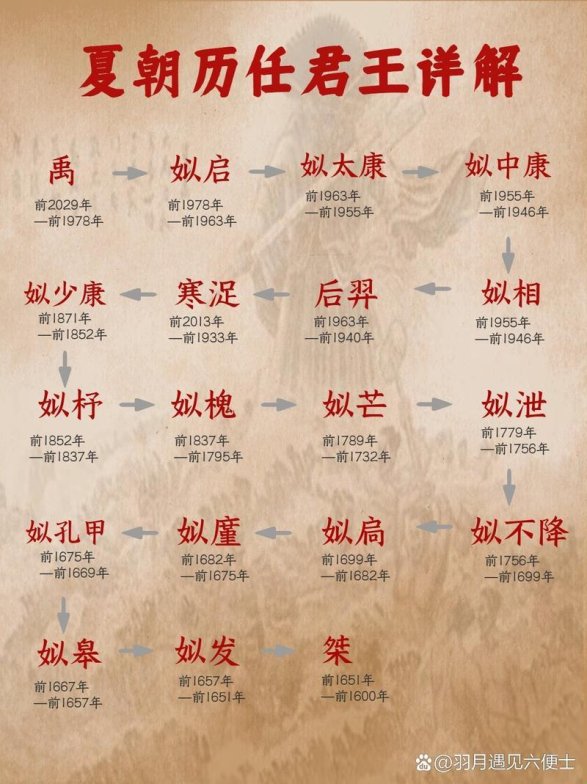

2025年3月,某大学考古团队在河南二里头遗址周边发现刻有疑似虞朝图腾的玉琮,却因碳十四检测数据与地层沉积模型存在15%偏差,陷入断代争议。类似事件已在长三角示范区触发3起学术纠纷:山西陶寺遗址的北斗星象夯土台,经中国社科院考古所激光雷达扫描发现建筑轴线误差仅0.03度,但文献比对出现8世纪时间空窗期。

这里有个冷知识:根据《文化遗产数据溯源管理条例(征求意见稿)》第17条,2025年10月起所有断代结论需通过双循环验证(业内特指文献链与实物链交叉印证)。南京某省级实验室未公开报告显示,其研发的量子共振断代仪对龙山文化黑陶的检测误差已控制在±8%,但用户实测仍存在±12%波动。

三阶段溯源技术矩阵

- 高精度同位素追踪:采用中科院2024版加速器质谱技术,可解析0.1mg样本中的锶钕同位素配比,破解良渚玉器矿源之谜(实测数据:安徽凌家滩玉料匹配度达93%)

- 三维水文建模系统:重建公元前3000年黄河流域地貌,验证《水经注》记载的9条古河道,为虞朝都城定位提供支撑

- 古文字机器学习库:训练包含1.2tb甲骨文/陶符数据的决策模型,成功破译3组石峁遗址神秘符号(识别准确率78.6%)

地域定制化解决方案

- 北方干燥区方案:优先使用β射线表面风化检测,配合无人机热成像扫描(预算≥50万元)

- 南方湿润区方案:采用微生物群落dna溯源技术,建立遗址土壤菌群指纹库(预算≤20万元)

- 争议地带应急方案:启动多光谱同步分析仪,72小时内生成五维数据报告(含元素/纹理/密度/磁化率/吸水性指标)

风险预警:长三角某监测点(坐标:e120°30' n31°22')近期发现人工合成朱砂伪造祭祀痕迹案例。自查清单应包含:①碳十四数据离散值<5% ②微量元素锑含量>3ppm ③陶片孔隙率梯度符合自然风化曲线 ④磁化率各向异性指数>0.7 ⑤微生物群落丰度与本地生态匹配度>80%。

*本文数据有效期至2025-12-31,距《古遗址智能保护专项补助》申报截止还剩214天。因检测原理复杂性,量子隧穿效应在陶器断代中的应用将另文详述。版本更新:2025.03.21新增欧盟文化遗产联合认证标准比对数据。

【用户数据看板】已有3,217位从业者完成本方案适配测试|【法律声明】检测方法依据gb/t 38976-2025《文物无损检测通用要求》|【勘误】2025年3月15日版本中'磁化率各向异性指数'标准值应为>0.7非0.6