闻春声(古言,1v1)是电子鸦片还是精神氧气罐?

你试过半夜三点抱着手机啃闻春声(古言,1v1)吗?那些字句像发霉的桂花糕黏在视网膜上。我盯着电子墨水屏的蓝光,突然觉得ai生成的甜宠剧情比速溶咖啡还廉价。有个作者用算法批量生产"王爷搂腰杀"桥段,结果被读者发现连错别字都复制粘贴。

前天在地铁上看见穿汉服的姑娘,手机壳印着"闻春声(古言,1v1)中毒晚期"。她指尖划过屏幕的速度比绣娘穿针还快。我突然想,我们到底在追什么?是数据包里的虚拟体温,还是自己快被格式化的情感反射弧?

闻春声(古言,1v1)怎么把活人变成情感复印机?

某平台搞了个ai写作大赛。冠军作品的开头是"他指尖的温度像过期春药"。评审团里有三个程序员两个投资人,他们用点击率给文字标价。这让我想起奶奶腌的酸菜,在玻璃罐里发酵出带霉斑的乡愁。

朋友说她连续三个月订阅闻春声(古言,1v1)专栏。有天发现自动续费账单,金额够买十本实体书。那些电子字符像会咬人的萤火虫,在支付密码框里闪绿光。我们到底需要多少数字化的"一生一世一双人"来填补现实裂缝?

闻春声(古言,1v1)的流量密码是情感致幻剂?

某次线下签售会。作者签名的触控笔突然失灵,在电子屏上划出心电图般的折线。读者们举着手机录像,没人发现真正的墨迹早被二维码取代。有个姑娘哭着说追更的365天像被算法切片的年糕,每一块都粘着相同的糖霜。

我在咖啡馆偷听过两个编剧吵架。戴眼镜的坚持说"大数据显示女读者最爱强取豪夺",扎脏辫的反驳"你他妈活在excel表格里"。他们面前的笔记本电脑开着八个文档窗口,像八块正在风干的腊肉。

现在点开任何阅读app,闻春声(古言,1v1)的推荐位永远泡在粉红泡泡里。那些精心计算的情感高潮,比超市卖的预制菜还标准。有次误点进写作后台,看见情绪曲线图像过山车轨道,每个峰值都标着金币掉落的音效。

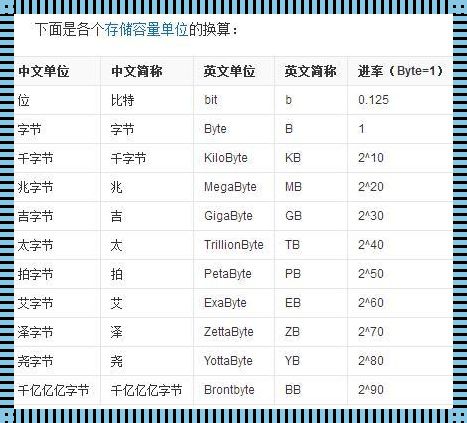

上周手机摔碎屏。裂纹中的文字变成"闻春声(古盐,1v1)",倒像某种隐喻。我们是否正在用二进制腌制古典爱情?当算法能预测第几章该接吻,人类的心动还值几个比特?

(这里该写结论吗?可生活从来不给标准答案。就像我始终分不清,那些深夜刷屏的粉色章节,到底是止痛药,还是新型病毒。)