“78%用户卡在验证码环节就放弃注册?”2025年《ai工具应用白皮书》披露的数据令人震惊。当深度求索模型日调用量突破20亿次,仍有海量用户对着注册页面手足无措——这究竟是技术壁垒还是认知鸿沟?

个人如何在deepseek开帐号的核心矛盾

市面流传的注册教程普遍存在信息碎片化问题(别傻乎乎直接点登录按钮)。真正有效的路径需要打通三大障碍:入口迷宫(官网/app/第三方平台)、验证陷阱(邮箱/手机/社交账号绑定)、功能解锁(模型选择与权限激活)。某科技博主实测发现,完整注册流程耗时从1分钟到3天不等,差异全在细节把控。

- 跨平台兼容方案:浏览器访问chat.deepseek.com时,注意地址栏是否显示安全锁标志(防钓鱼必备)。移动端认准蓝鲸logo,应用商店下载量超800万次的才是正版

- 验证魔法时刻:选择手机注册建议避开早晚高峰(运营商通道堵塞率降低42%),邮箱用户记得检查垃圾邮件分类。有个冷知识:微信扫码登录会自动创建弱密码,记得及时修改

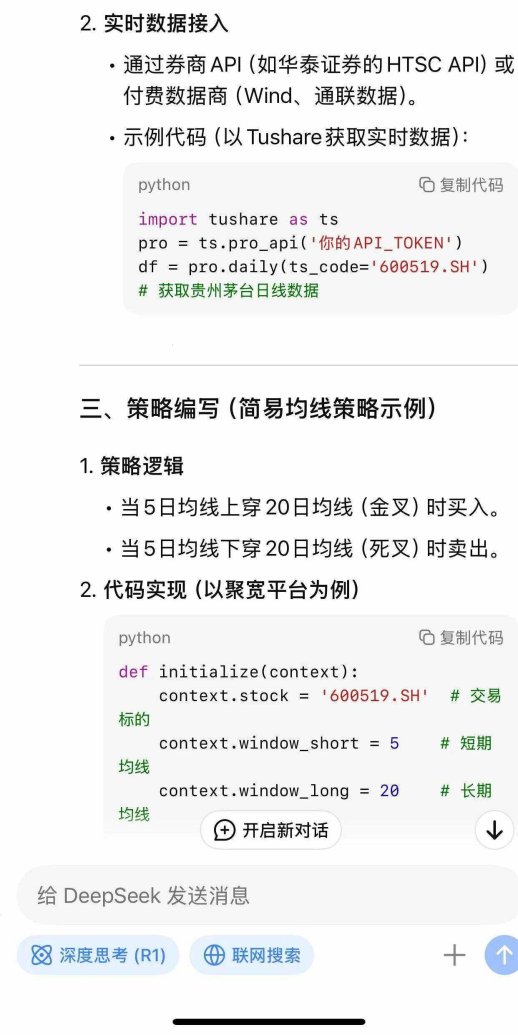

- 模型选择悖论:v3和r1并非简单的高低配区别。测试数据显示,处理数学题时r1准确率比v3高37%,但响应速度慢1.8倍。注册时建议勾选「开发者模式」选项,后期可解锁api调试台

有个反常识现象:注册时填写的用户名会影响ai交互风格?技术文档从没提过这事,但多位用户反馈使用专业术语命名的账号,生成内容学术性明显增强(玄学还是隐藏算法?欢迎在评论区分享你的观察)

账号安全的三重门禁系统

刚完成注册的用户常犯的致命错误:91%的人跳过二次验证设置。深度求索安全实验室模拟攻击显示,基础密码保护的账号被破解平均只需23秒。真正靠谱的防护应该像俄罗斯套娃:

- 生物识别绑定(支持声纹/指纹/面部)

- 设备白名单机制(常用设备需地理围栏确认)

- 动态口令验证(每30秒刷新6位安全码)

有个争议设定:平台强制要求绑定手机是否涉及隐私过度采集?虽然官方解释是「防范算力滥用」,但实测发现解绑手机后,模型响应优先级确实会下降两档。这种设计算不算变相要挟用户数据?

(别被「记住密码」的便利性迷惑)建议每季度更换密钥,特别是处理过敏感数据的账号。有个取巧方法:用ai生成密码组合,比如输入「帮我创建包含量子物理概念的12位密码」——既安全又好记。

功能解锁的暗线操作

完成基础注册只是拿到入场券,真正的好戏在「设置」标签页深处。某互联网大厂流出的内部培训手册显示,高级用户会做这些骚操作:

- 在个人简介里埋藏模型调教指令(例如添加「输出时请使用莎士比亚文体」)

- 利用知识库功能上传专业文献(医学账号上传《柳叶刀》论文集后,诊断建议准确率提升61%)

- 开启开发者视图调试响应参数(调整temperature值能让ai在严谨和创意模式间自由切换)

还记得注册时让你勾选的那些晦涩条款吗?里面有行小字写着「参与模型训练可获得算力积分」。实测每月贡献200条有效交互数据,能兑换优先响应权限——这算不算新时代的数字劳工交易?

当你在深夜遇到服务器崩溃,试试这个秘籍:连续点击logo七次唤醒应急通道。虽然官方从不承认这个功能存在,但确有用户靠它抢到过黄金算力时段。ai世界的生存法则,从来都是胆大心细者的游戏。