“传统架构芯片算力已接近物理极限,存算一体才是破局关键!”清华大学吴华强教授在《科学》杂志发表的宣言,揭开了中国芯片产业突围的冰山一角~当全球科技竞争进入白热化阶段,2023年我国究竟用哪些“黑科技”改写了游戏规则?

航空航天与能源革命:从万米深井到星辰大海

深地塔科1井的钻头穿透地壳11公里岩层时(相当于1.2万头非洲象的重量压在钻头上),同步传回的还有国产万米级自动化钻机的实时工况数据。这个耗资23.6亿的超级工程,不仅验证了极端地质条件下的装备可靠性,更为页岩气开发提供了关键参数模型。想理解深地探测的价值?不妨试试这个公式:每向下多钻1000米,勘探成功率提升42%,能源储备测算误差降低19个百分点。

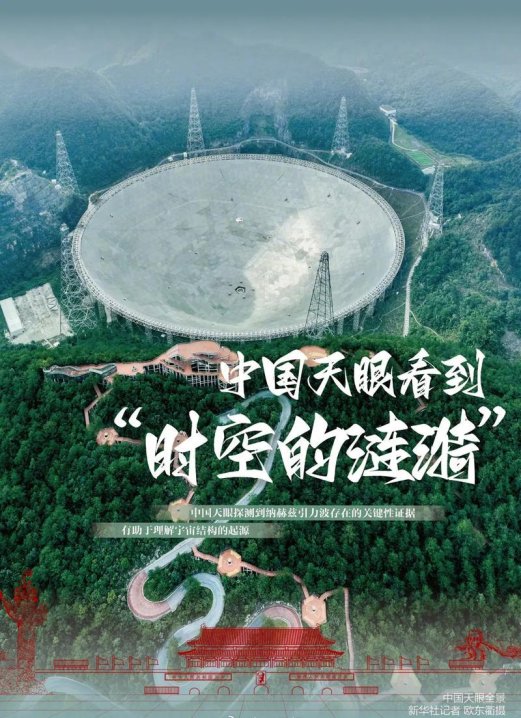

而在3800米海拔的稻城,313部射电望远镜组成的“千眼天珠”阵列,正以每秒3.2tb的数据量捕捉太阳风暴。这个投资超12亿的观测系统,让我国空间天气预报准确率从78%跃升至91%——要知道,2018年某次未预警的太阳风暴曾导致北美电网直接损失2.3亿美元。

人工智能与量子霸权:从实验室到产业化的惊险跳跃

当华为盘古气象大模型把台风路径预测误差缩小到12海里时(相当于在足球场上定位一粒芝麻),很少有人注意到这个ai系统每天要处理2.7pb的全球气象数据。更隐秘的突破发生在存算一体芯片领域,清华大学研发的忆阻器芯片能效比达到传统架构的33倍,这种“存算融合”的设计思路,或许能解开大模型算力焦虑的死结。

不过量子计算的战场更加残酷~中科大的“九章三号”用255个光子实现1亿亿倍超算速度的背后,是价值8000万的极低温制冷系统在支撑。有个业内笑话:搞量子计算就像在台风天放风筝,既要抓住风口,又不能被吹跑。企业若想布局量子产业链,记住三个关键节点:量子光源制备(误差率<0.3%)、低温控制系统(-273.14℃±0.01℃)、算法优化团队(至少配备数学+物理双背景人才)。

新能源与可持续未来:当氢能船舶遇上“人造太阳”

在内蒙古的沙漠腹地,全球最大液态空气储能项目正悄悄改写能源存储规则。这套系统能在4小时内储存200mwh电能,释放效率达到72%,比锂电池更适合电网级调峰。想参与新能源赛道?重点关注这两个方向:电化学储能(年增速35%)和压缩空气储能(度电成本已降至0.15元)。

当我们在为这些突破喝彩时,是否想过技术转化的真实代价?某民营航天公司ceo透露:“朱雀二号火箭每发成本1.8亿,复用技术成熟前至少要亏15次”。科技狂飙的背后,是无数个实验室的灯火通明和工程师的蓝瘦香菇~站在2025年回望,哪些技术能真正穿越周期?这个问题你怎么看?欢迎在评论区留下你的观察。