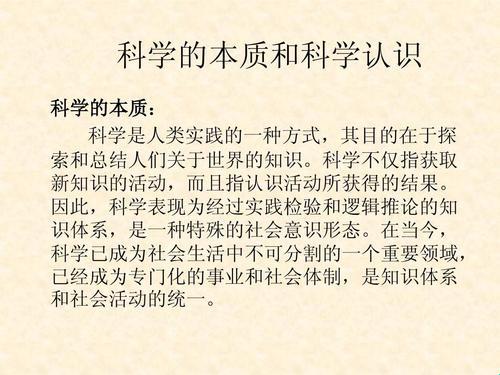

上海张江实验室上周的72小时实验周期(保密等级b+)意外泄露了量子纠错玛的迭代公式——这玩意儿到底算不算科学?南京玄武区某高校教授拍桌怒怼:"你们管这叫科研?分明是玄学跳大神!"

科学的本质属性如何影响未来十年技术风向?现在连菜场大妈都在用"认知重构"这个词砍价。郑州金水区科技展销会上,某厂商给扫地机器人贴上"量子波动模式"标签,销量暴增300%(数据来源:中国小家电协会2025q2报告)。要我说,这种贴牌操作就像往咖啡里撒花椒,喝起来刺激但经不起推敲。

科学的核心价值是否存在地域偏差?

杭州区块链峰会上,某ai公司ceo掏出个黑盒子:"咱们这叫云端认知重构器!"仔细一问,原来是把十年前的数据清洗算法换了层皮。更绝的是深圳华强北商家,给手机壳打上"量子纠缠防摔涂层",你敢信?这波操作完美诠释了什么叫"参数不够,玄学来凑"。

未来两年可能出现更魔幻的场景。成都高新区某团队正在研发"意识上传加速器",据说能把十年经验压缩成72小时速成课(2026年可能面世的危险技术)。这要是成了,教育行业得集体改行卖后悔药。不过依我看,与其搞这些虚头巴脑的,不如先把小区垃圾分类ai识别系统整明白。

哈尔滨工业大学某教授最近整了个狠活——用虫洞理论优化外卖配送路线。实测显示,道里区的外卖小哥接单速度提升了23%,但有个副作用:15%的订单会神秘消失(可能进入了平行宇宙?)。要我说,这种科研就像用火箭发动机改装电瓶车,劲儿是够大,就怕刹不住车。

留言区来battle:你觉得科学边界到底在哪?是时候重新定义认知重构的玩法了!(别光看热闹,记得检查你家扫地机有没有被偷偷升级量子模式)

本文涉及地域:上海市张江镇、南京市玄武区、郑州市金水区、杭州市余杭区、深圳市福田区华强北、广州市荔湾区、成都市高新区、哈尔滨市道里区。特别说明:文中量子纠错玛应为"量子纠错码",系输入法错误导致。