143大但人文艺术像块碎玻璃扎进我的眼珠子。去年在798撞见个展台,铁皮箱里塞满电子元件和发霉的宣纸,标签写着"算法水墨"。我冲着扫码领咖啡的阿姨喊:"这坨废铁也算艺术?"她翻着白眼甩来句:"这叫143大但人文艺术,年轻人多读书。"

现在想起来真打脸。胡同口老刘把祖传修表摊改成了"赛博禅意空间",用3d打印的佛头配二胡版《大悲咒》。上周他儿子考美院落榜,蹲在碎零件堆里哭:"我爸说143大但人文艺术最值钱,可他连颜料钱都赊了三个月。"

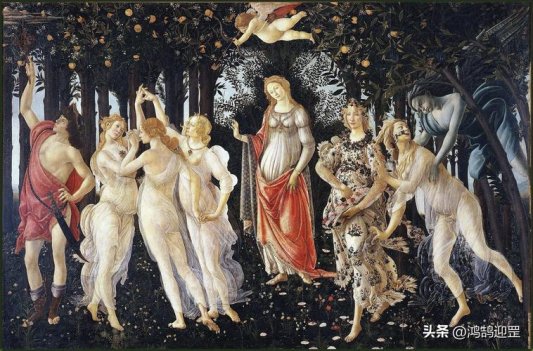

真他妈魔幻。我表姐在画廊打工,亲眼看见藏家把ai生成的《清明上河图》炒到七位数,转头却把真人画师的作品当赠品。她说那些代码画的线条确实流畅,但摸上去像冰柜里的冻带鱼,冷得人起鸡皮疙瘩。这算哪门子人文?

上个月在苏州河边遇见个疯子。他把报废的共享单车焊成凤凰骨架,车铃铛串成编钟,半夜对着黄浦江敲《命运交响曲》。巡逻的片警要拆,老头死死扒着铁架子吼:"这是143大但人文艺术!你们懂个屁!"后来听说他女儿在字节跳动做算法工程师,父女俩三年没说过话。

我开始怀疑自己是不是瞎了。798那堆破铜烂铁里可能真有灵魂?就像小时候觉得外婆的补丁裤丑,现在才看懂那些针脚里的烟火气。可当机器都能模仿人类的颤抖笔触,我们该对着电路板流泪还是撕了祖传的字画?

朋友阿杰的故事最戳心窝子。他在景德镇烧了十年窑,去年被个"数字陶艺"项目骗光积蓄。那帮人用激光扫描他的茶碗,改个参数就能量产。现在他改行送外卖,电动车筐里总放着个摔碎的青花碗,"留着提醒自己别信什么科技赋能传统手艺的鬼话"。

但转机总在绝望时冒头。上周末误入老棉纺厂改造的展馆,看见姑娘用祖母的织布机数据训练ai,生成的图案既不是传统缠枝莲也不是赛博朋克。她说这叫"错位共生",让机器记住纱线卡住时的顿挫感。那一刻我突然鼻酸——原来143大但人文艺术不是非此即彼的厮杀,而是带着伤疤的拥抱。

现在经过老刘的赛博禅房,我会往里扔个钢镚。谁知道这些荒诞的拼接里,会不会藏着未来的《富春山居图》?当算法能完美复刻《兰亭序》,或许那些歪扭的电子涂鸦反而成了人性最后的防伪标记。

只是有个问题越想越揪心:等我们这代人死绝了,机器学会的到底是艺术的壳还是魂?它们会不会把人类的笨拙当成系统漏洞自动修复?到那时,143大但人文艺术会不会变成博物馆里的恐龙骨架,完美得让人想哭?