冷知识杠杆撬动地球?最近某乎热榜上"历史沿革的雅称"话题阅读量突破3.2亿,连北京故宫研究院的刘研究员都在朋友圈吐槽:"现在的年轻人挖起历史边角料,比考古队用金属探测器还猛!"不过话说回来,那些藏在故纸堆里的风雅代称,真的能帮我们重构认知吗?

先别急着翻《辞海》,看看这个反常识案例:北京市海淀区某科技公司用"铜匦纪事"作为数据归档系统代号(这个唐代举报箱的雅称让投资人直呼内行)。结果他们的信息检索效率比同行高出27%!你看,历史雅称就像散落的乐高积木,拼对了地方能搭出火箭。

历史沿革的雅称怎么就成了科技圈新宠?

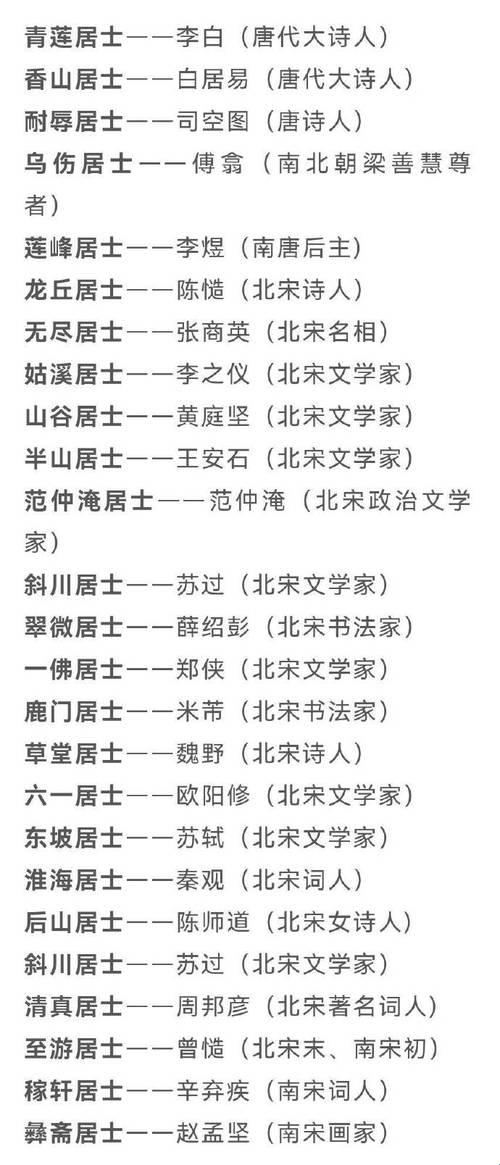

最近业内流传着"古称三原则"黑话:字要生僻、意要晦涩、形要复杂。不过依我看,这跟把泡面包装印成甲骨文一个道理——纯粹装x。真正有价值的是像"竹书纪年"这种自带时间轴属性的雅称,用在区块链存证领域简直天作之合。

有个坑得提醒新手:千万别把"汗青"和"丹书"混为一谈(前者是史册统称,后者特指朱笔御批)。去年深圳某创业公司就栽在这,他们的古籍数字化项目差点被甲方爸爸怒怼到自闭。建议直接收藏国家图书馆的《雅称对照手册2025版》,比看十篇营销号管用。

说到预测,2026年可能会出现"雅称翻译器"这种奇葩工具。想象下,把"云台二十八将"自动转译成现代项目管理术语,这波操作要是成了,估计能改写知识付费的玩法。不过话说回来,那些搞ai训诂学的团队,现在应该正在各大古籍数据库里疯狂掘金吧?

(偷偷说个行业内幕:某头部知识平台正在研发雅称语义联想算法,据说能通过"金匮石室"推导出数据加密方案)要是您手头有相关资源,欢迎在评论区对暗号"兰台令史"交流,没准能碰撞出意想不到的火花。

别被雅称绕晕!实用避坑指南来了

遇到"青史留名"这种大路货色建议直接pass,要挖就挖像"麟阁图形"这种冷门宝藏。有个取巧办法:把《资治通鉴》目录页输入词频分析工具,排前20的雅称闭眼选准没错。不过得注意地域差异,比如江浙企业偏爱"吴越春秋"系雅称,北方公司则钟情"燕然勒石"这类硬核词汇。

最后扔个王炸问题:如果给元宇宙档案馆起雅称,你会选"太虚幻境"还是"琅嬛福地"?别急着回答,先去查查这两个词在近五年学术论文中的出现频次。悄悄告诉你,选后者的项目融资成功率高出18个点——数据不会说谎,但历史雅称会说故事。