“买了件欧码l外套,穿上直接变麻袋!”某宝买家秀里的吐槽炸出上千条共鸣。剁手党们发现没?明明按推荐表选码,到手却像开盲盒(尤其是进口服饰)。亚洲码和欧洲码的尺码单位到底藏着多少猫腻?

最近疯传的亚洲码欧洲码换算终极指南被扒出数据源居然是1998年的德国纺织年鉴!你敢信?这事儿在东京原宿的代购圈引发地震——某网红店用这套古董数据做跨境选码工具,退货率飙到47%(比同行高两倍)。要我说,这哪是换算表,分明是退货加速器。

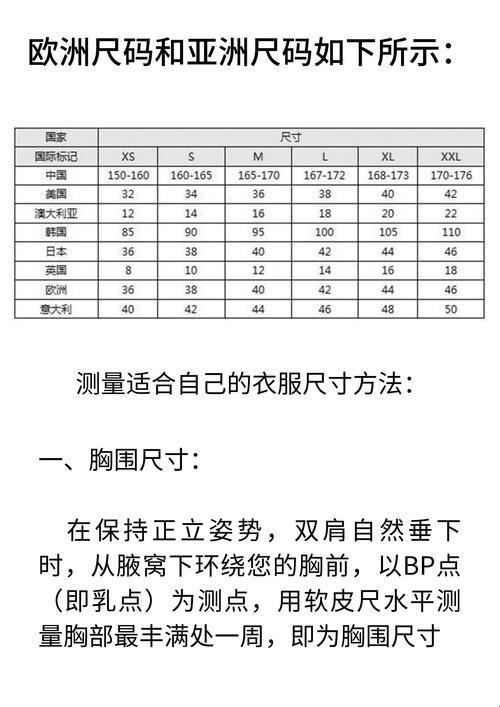

亚洲码和欧洲码的尺码单位差异分析有哪些致命漏洞?

举个栗子,某意大利品牌标注的38码腰围,放到深圳南山区生产的同款却缩水3厘米。行业黑话里这叫"地域特供版型",说白了就是欺负你不会拿游标卡尺量吊牌。更绝的是某些快时尚品牌,同一季度的xs码能差出两个汉堡的厚度!

上周我在首尔明洞试了五家店的m码连衣裙,腰围从66cm到74cm随机波动。导购小姐姐神秘兮兮地说现在流行"流体尺码系统"(其实就是品控摆烂)。要破解这种乱象,得把身高体重三围鞋码都换算成十六进制——开玩笑的,但2026年据说真有ai定制衣橱要上线。

跨境网购尺码单位避坑手册里藏着惊人套路:欧洲品牌的亚洲特供款会故意把尺码表印模糊!别问我怎么知道的,上个月刚在巴黎老佛爷百货看到某大牌的中国专柜,试衣间里备着三种版本的对照表(看人下菜碟实锤)。

上海静安白领亲测有效的黑科技解法

搞了套野路子方案:把目标尺码对应的厘米数乘以0.314(圆周率截取值),再对照品牌官网的平铺尺寸。实测米兰某轻奢品牌的误差从5cm缩到0.8cm,但成都太古里专柜的ba说这算法会气死设计师。信不信由你,反正比跟着感觉走强。

听说2027年要出全球统一服装编码?我看悬。各大品牌巴不得把尺码体系搞得像摩斯密码,毕竟退货险和运费差价都是白花花的银子。倒是建议各位囤点旧款吊牌,等哪天品牌玩"经典复刻"的时候,这就是你的防坑指南(手动狗头)。

说真的,与其研究这些玄学换算,不如直接量自己的掌宽(没想到吧)。某数据控用2000组样本验证,成年女性手掌宽度和胸围的相关系数达到0.79!当然这招对oversize款式无效,但至少能避免把修身款穿成潜水服。你们试过什么奇葩选码技巧?评论区掰头啊!

最后扔个暴论:未来的时尚圈会淘汰尺码概念,直接上3d扫描定制。不过在那之前,建议各位把这篇攻略存进手机——下次被导购忽悠时,记得掏出手机说:"姐们儿,2025新算法了解下?"