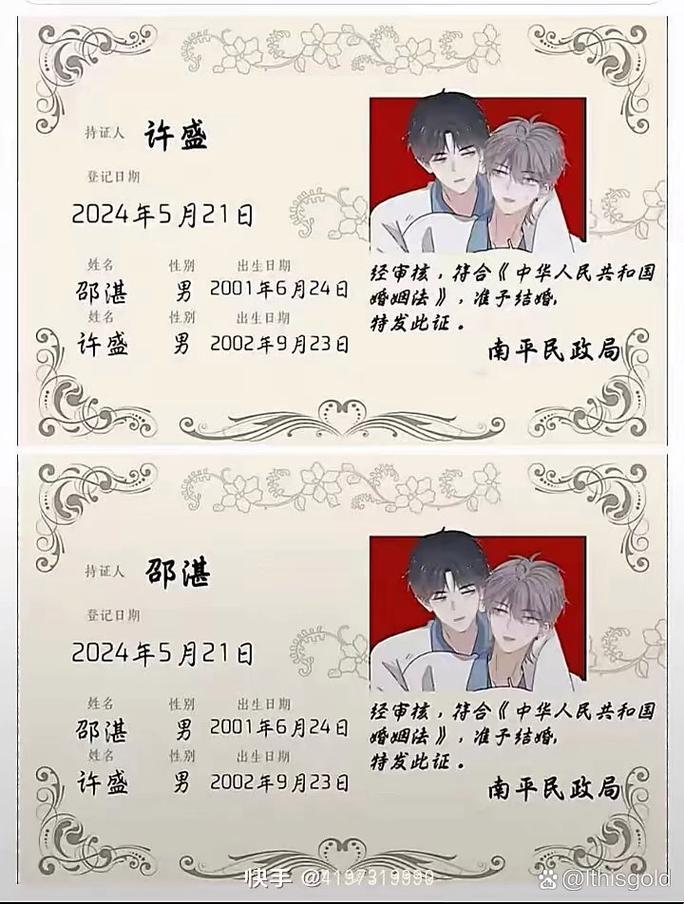

那些在深夜用指尖反复摩挲手机屏幕的年轻人,究竟在邵湛许盛的躯壳里寻找什么?是学霸与校霸错位人生的镜像投射,还是灵魂互换时撕裂皮囊的淋漓快感?当校园白墙上的处分通知书化作血色婚书,我们是否都在用他人的故事缝合自己的伤疤?

有人在贴吧用代码解构他们互换身体的概率,得到的数字精确到小数点后八位。可现实远比算法荒诞,当许盛把检讨书写成情书,当邵湛的校服纽扣崩裂成告解室的念珠,那些在图书馆角落啃噬泡面的考研党,在格子间被kpi勒住咽喉的社畜,突然发现自己的灵魂早被切成两半——半截穿着定制西装在cbd飘荡,另半截仍卡在教室吊扇转动的阴影里。

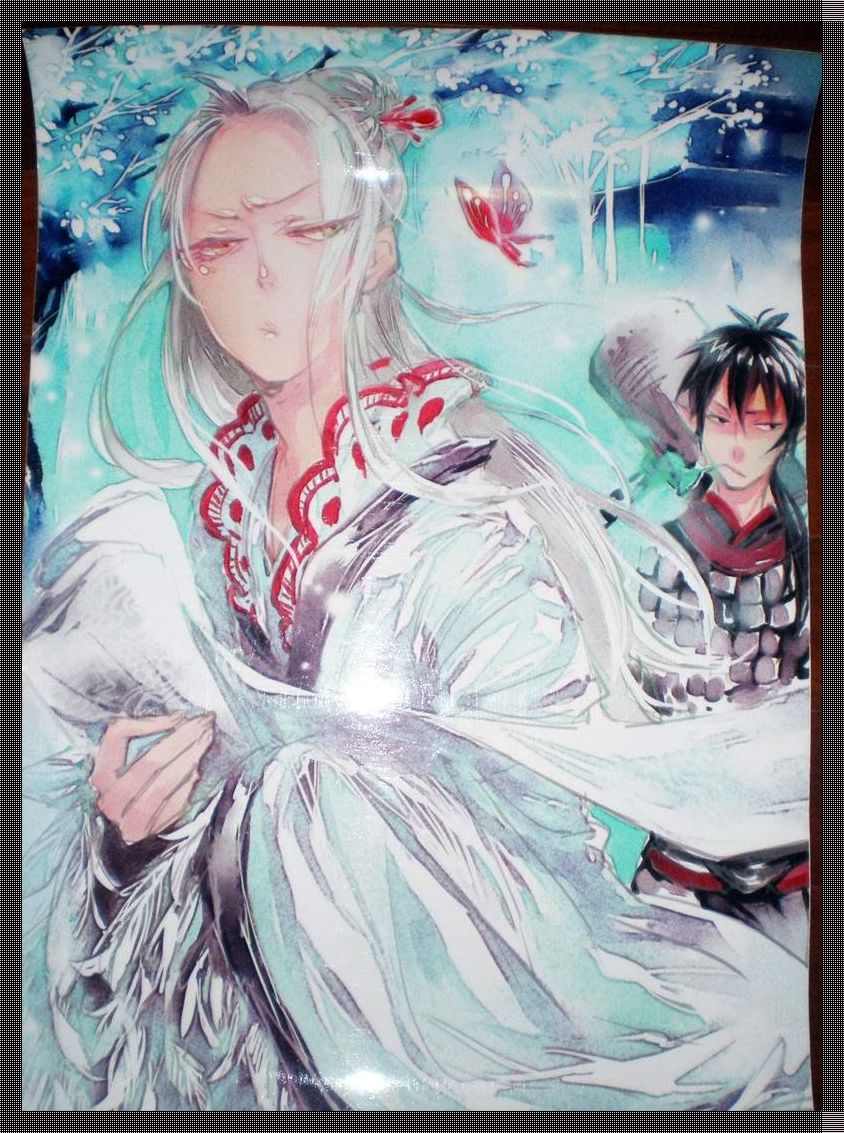

这哪里是什么青春文学?分明是台破壁机。把重点班的试卷绞成漫天雪片,将检讨大会的麦克风锻造成手术刀。有人看见许盛踹翻的垃圾桶里,躺着被996碾碎的理想;邵湛扣到顶的校服领口,勒住的是整个时代的焦虑喉结。

资本市场的秃鹫们正盘旋在这对名字上空。某视频平台把他们的对视剪成0.5倍速的暧昧特写,弹幕飘过成吨的粉色弹幕。可真正的暴击藏在原著第47章:当许盛对着虚空喊出“老子不玩了”,那声音分明是无数打工人摔在离职申请上的指纹。

有人说这是场精心策划的情绪骗局。可当你在早高峰地铁里读到他俩互换身体时的晕眩感,难道不是真实过任何一款虚拟现实设备?当写字楼逃生通道飘起烟头明灭,多少邵湛正在用excel表格埋葬许盛式的叛逆?

我们嘲弄着书中教务处主任的刻板,转头却在朋友圈精心雕琢人设。那些在深夜为邵湛许盛流泪的年轻人,或许正在悼念自己未曾绽放就枯萎的反骨。当现实中的互穿发生在社畜与房奴之间,谁还有勇气像许盛那样对着烈日喊出“下次还敢”?

暗网里有匿名者高价求购未删减版番外,殊不知最劲爆的隐藏剧情正在现实上演。每个在通宵加班时幻想灵魂出窍的打工人,每个在家长群里扮演模范父母的叛逆者,都在书写着自己的邵湛许盛同人文。

不必嘲笑那些为虚拟角色癫狂的年轻人。当现实的镣铐越来越重,总需要有人替我们砸碎枷锁。邵湛许盛的故事之所以成为现象级伤口,是因为每个时代都需要在青春残骸里打捞止痛片——哪怕药效只有地铁通勤的十五分钟。

下次看见有人为这对名字发疯,别急着划走。那可能是你藏在手机输入法里的第二人格,正试图用虚拟的痛觉唤醒真实的神经末梢。毕竟在这个精密运转的世界齿轮里,总得有人当那颗卡住系统的叛逆螺丝钉。