在数字化的浪潮中,一艘“孤舟”如何在情感的海洋中找到方向?这个问题似乎充满了矛盾,但科技正在试图解开这个谜题。情感,这个看似最“人类”的东西,如今正被科技重新定义。你是否想过,一叶孤舟的情感暗生,或许正是科技与人性的完美结合?

情感识别技术:孤独的解药还是催化剂?

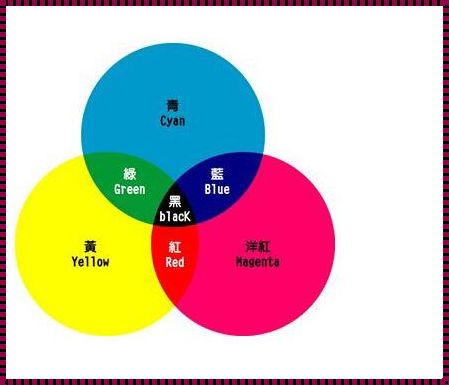

近年来,情感识别技术(emotion recognition)逐渐成为科技领域的热门话题。通过分析面部表情、语音语调甚至生理数据,ai能够“读懂”人类的情感状态。比如,在线教育平台已经开始使用这项技术,实时监测学生的情绪变化,从而调整教学策略。这种技术的初衷是好的,但它的广泛应用是否会让“孤舟”更加孤独?

值得注意的是,情感识别技术的准确性仍然存在问题。毕竟,人类的情感是如此复杂,有时候连自己都难以捉摸。比如,一个人可能在微笑,但内心却充满焦虑。这种情况下,技术的误判可能会加剧情感的隔阂。你认为,科技真的能够成为情感的桥梁吗?

微表情分析:捕捉“孤舟”上的细微波动

微表情分析(micro-expression analysis)是情感识别技术的一个分支,它能够捕捉到人类面部肌肉的细微变化。这种技术在心理学领域已经有了广泛的应用,但在科技产品中还处于初级阶段。比如,某些智能音箱已经开始尝试通过用户的语音变化来判断情绪状态。这种技术的潜力巨大,但同时也引发了许多隐私问题。

实际上,微表情分析的核心在于数据的采集和处理。为了确保准确性,系统需要收集大量的面部表情数据。这种数据的收集方式是否合理?用户的隐私如何得到保障?这些问题都需要我们深思。你是否愿意为了情感的“被理解”而牺牲一部分隐私?

情感数据采集:隐私与人性的博弈

情感数据的采集是情感识别技术的基础,但这也意味着大量的个人隐私数据被收集和分析。比如,某些社交平台已经开始通过用户的发帖内容和互动行为来分析其情感状态。这种做法虽然能够提供个性化的服务,但也引发了隐私泄露的风险。你是否担心,你的“情感”会被科技公司利用?

数据的使用方式是关键。在多数情况下,科技公司会承诺对数据进行匿名化处理,但这种承诺是否足够?毕竟,数据的匿名化在技术上并非绝对安全。你是否愿意为了科技带来的便利而承担这种风险?

总的来说,一叶孤舟的情感暗生,或许正是科技与人性的完美结合。科技正在试图解开情感的谜题,但我们也需要警惕技术可能带来的负面影响。你认为,科技能否真正理解人类的情感?欢迎讨论~