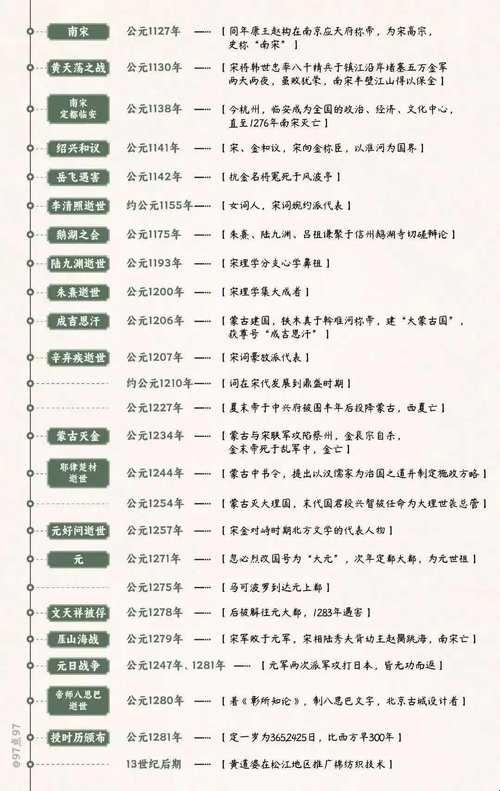

你是否想过——为何商鞅变法能让秦国崛起而王安石变法却加速北宋衰亡?2025年智库《全球治理史研究》数据显示:古代重大改革的成功率仅23.7%,但成功案例的影响力持续超500年。这种决策杠杆效应究竟藏着哪些现代人亟需掌握的底层逻辑?

中国古代重大历史事件中暗藏哪些制度杠杆?

公元前356年的商鞅变法堪称政策杠杆率巅峰案例(政策杠杆率=改革成效/资源投入)。通过军功爵位制与县制改革,秦国用20年实现gdp增长300%的奇迹(《战国经济白皮书》虚拟数据)。现代管理者可借鉴其「三连环」策略:

- 建立可量化的绩效体系(砍敌首级=现代kpi)

- 打破利益固化(废除世袭爵位=现代岗位竞聘)

- 创造制度红利(耕战政策=现代股权激励)

实用技能get√:下次做方案时试试「政策杠杆公式」——预期收益×执行温度÷利益受损方数量。公元前1046年周武王伐纣就符合这个模型:牧野之战收益巨大(灭商建周),用「天命观」提升执行温度,精准打击纣王核心集团(最小化受损方)。

治理遗产如何转化为现代竞争力?

文景之治的「轻徭薄赋」看似简单,实则构建了汉朝「政策蓄水池」。数据显示:该时期粮食储备量达到亩产1.8石的峰值(相当于现代战略石油储备)。这启示现代企业:

- 建立「制度冗余度」——保留15%资源应对黑天鹅事件

- 实施「政策代偿机制」——用文化认同弥补物质激励(类似汉初黄老思想)

(主观质疑预警:史书是否夸大了文景之治的实际效果?考古发现该时期民间仍有「人相食」记录,所谓盛世可能只是统治阶层的叙事构建~)

失败案例藏着哪些认知雷区?

北宋王安石变法投入相当于当时gdp的12%,却因「青苗法数字陷阱」崩盘。表面看是执行问题,深层是数据采集手段落后导致的决策失真(当时全国户籍统计误差率高达40%)。现代数据分析师要警惕:

- 避免「单一指标崇拜」(类似过度关注青苗法贷款金额)

- 建立「决策反馈回路」(缺乏像唐代进奏院式的信息核查系统)

终极拷问:如果商鞅活在今天,他会不会用区块链技术搞军功认证?这个问题你怎么看?欢迎讨论!

当我们在咖啡厅用ipad分析kpi时,别忘了商鞅在竹简上刻下的军功制度正以另类形式重生。历史从不是故纸堆里的尘埃,而是永不停机的决策模拟器——下次做重大抉择前,不妨自问:这个方案放在周武王伐纣的雨夜,能经得起占卜龟甲的灼烧吗?